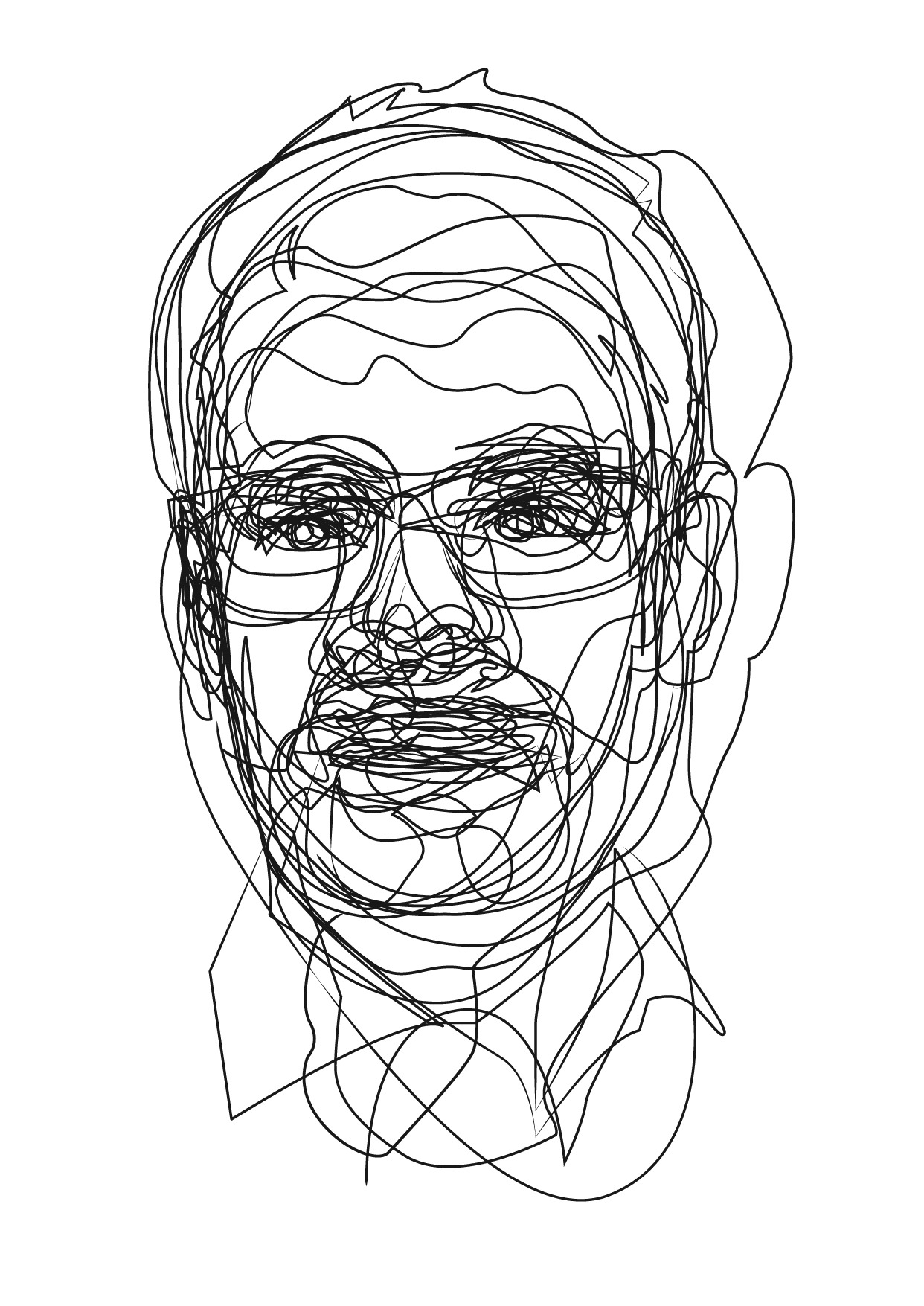

SUR LES MURS Quibe, artiste trait pour trait

Le tracé de Quibe est devenu très prisé, au point que ses lignes courbes en font l’un des artistes les plus copiés au monde. Loin d’une vie linéaire, celle de Christophe Louis débute à Saint-Denis (93), continue en Polynésie française et se poursuit à Colombes, où il vit depuis plus de vingt ans. Rencontre avec un papa comblé qui a délaissé le monde de la pub après la naissance de sa deuxième fille pour renouer avec sa ligne de conduite artistique: le dessin au trait. Du beau travail, net et sans bavure.

Peux-tu te présenter dans les grandes lignes, toi dont c’est le métier-passion d’en dessiner?

Absolument, c’est mon métier-passion. J’ai mis du temps à y arriver, à me dire que ça pouvait être un métier dont je pouvais vivre. Parce que j’ai fait d’autres choses avant.

J’ai commencé par faire des études de lettres, j’ai fait une hypokhâgne et une khâgne, puis j’ai passé un an en fac pour finir une licence d’anglais que je n’ai jamais terminée. Ensuite, j’ai fait des études d’art. Au fond de moi, c’est ce que je voulais faire depuis le départ… mais mes parents étaient moyennement convaincus. Comme je n’étais pas un rebelle dans l’âme et que j’avais plutôt une sensibilité littéraire, je me suis orienté vers une hypokhâgne et une khâgne. Cela reste de très bons souvenirs pour moi, mais j’ai fini par retomber sur le dessin. A la fin de mes études artistiques, j’ai intégré l’agence de pub Leo Burnett Paris comme stagiaire, puis assistant, directeur artistique (DA) junior, DA senior, et j’ai fini par quitter cette agence.

J’ai travaillé en free-lance, mais je me retrouvais de moins en moins dans le monde de la pub. J’avais de moins en moins envie de faire travailler les autres et j’avais de plus en plus envie de «remettre les mains dans le cambouis». A la naissance de ma première fille, j’ai fait des illustrations pour décorer sa chambre. Ça a l’air anecdotique, mais le déclic vient de là. Je me suis dit que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à dessiner. A la naissance de ma deuxième fille, ça s’est intensifié parce que j’ai passé pas mal de temps avec elles. Je travaillais à la maison et on faisait pas mal de jeux à base de dessins. C’était devenu une sorte de langage. C’est à partir de ce moment que j’ai décidé de franchir le pas entre la direction artistique et l’illustration. A travers le minimalisme du one line, le dessin à ligne unique, j’ai rencontré rapidement mon style.

Quand tu parles du one line, c’est l’équivalent de ce qu’on appelle le line art ?

Le one line est un line art. C’est un exercice très répandu dans les écoles d’art américaines, parce que se concentrer sur un dessin en une ligne unique, ne pas lever le crayon du papier, ça permet aux premières et aux deuxièmes années d’appréhender les proportions, d’acquérir une espèce de réflexe ou de sensibilité naturelle, instinctive à la profondeur, etc.

Ça signifie que le principe du one line est, comme son nom l’indique, d’utiliser cette unique ligne et de la faire vivre de différentes façons. Et c’est cette ligne unique qui va constituer ton graphisme…

Exactement. Ma réflexion est que le plus petit dénominateur commun d’une image dessinée et une image peinte, c’est la ligne. Car c’est elle qui reste. Comme je suis un peu joueur, j’ai décidé d’en garder une seule et de voir jusqu’où on pouvait déshabiller un sujet en enlevant tout le superflu mais en le laissant néanmoins expressif. En réfléchissant comme ça, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant: c’est la rencontre avec la personne qui regarde. Parce que, quand on va dans l’épure comme ça, à un moment donné on est obligé.e de compter sur la bonne volonté, l’imaginaire et l’investissement de la personne qui regarde.

Les pleins et les déliés, ça fait aussitôt penser à la calligraphie…

Pendant mes études d’art, j’ai eu un prof de typographie, un vieux monsieur polonais qui, à l’époque, nous barbait parce qu’il incarnait le cours du lundi matin à 7h30. Il nous parlait de calligraphie alors que nous on avait juste envie de dessiner. Mais je pense que c’était un très bon prof, car il m’en est resté plein de choses. J’en vois les traces aujourd’hui dans mon travail. Il y a effectivement une parenté gestuelle avec la calligraphie. Mais je n’ai pas été formé à ça. Depuis quelques années, je pense à prendre des cours et à aller voir de ce côté-là. La seule chose qui me retient, c’est que j’ai peur que ça modifie en profondeur mon geste et ma façon de dessiner. Je me dis que c’est un peu nul de penser ça, et que c’est un manque de courage de ma part.

Le propre d’un.e artiste n’est-il pas d’accepter aussi cette partie de soi qui va évoluer sans lui, ou sans elle? C’est-à-dire que ton travail évolue quoi que tu fasses, tu ne peux pas retenir ton évolution artistique…

C’est exactement pour ça que j’ai du mal avec cette retenue-là. Mais il y a aussi un autre élément de mon caractère qu’il faut prendre en compte: je suis quelqu’un d’assez lent, j’ai besoin de temps. J’ai besoin de maturation, j’ai besoin d’observation, et j’ai besoin d’assimiler les choses. Je ne travaille pas à l’arrache. Je suis un laborieux. Le plus important, ce n’est pas quand je fais les choses, mais les raisons pour lesquelles je les fais. J’essaie d’analyser ça en me demandant, par exemple, pourquoi je ne vais pas davantage vers la calligraphie. Mais je vais y venir, c’est sûr!

Sur X (ex-Twitter), tu as tweeté sur la série télévisée La Linea sortie en 1971 en Italie, et créée par Osvaldo Cavandoli. A quel âge l’as-tu découverte?

Dans les années 1980. D’ailleurs, jai failli travailler avec Cavandoli quand j’étais encore dans la pub. On avait un projet d’animation avec lui, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. C’est un des regrets de ma vie de publicitaire.

Avec l’artiste Carlos Olmo, vous venez d’exposer Eros & Thanatos à la galerie parisienne La Lison. Lui vient du street art. Et toi, tu viens d’où?

Je viens de ma maison, où j’ai repris le goût du dessin et le plaisir de dessiner avec mes filles. Voilà, c’est très personnel.

Tu retournes exposer en solo à La Lison du 19 octobre au 5 décembre, et Carlos en janvier. Entre deux expos, pour qui travailles-tu comme illustrateur?

J’ai travaillé pour d’importants clients dans le secteur du luxe, le secteur bancaire et pour des compagnies aériennes. Je travaille aussi pour l’édition, je fais des couvertures de romans, dans la communication, j’ai collaboré avec un architecte au Japon, etc. Ce qui m’intéresse, c’est que la ligne se prête à beaucoup de supports.

A quel moment as-tu réalisé que dessiner était ta passion, et que ça pouvait devenir ton gagne-pain?

J’ai compris assez tôt que c’était ma passion, mais mon père n’était pas en phase avec ça. Pour lui, «dessiner des petits Mickey, ce n’est pas un métier sérieux». [Le père et la mère de Quibe ont disparu bien avant sa première exposition, NDLR.] J’ai réalisé assez tard que ça pouvait être un métier: dans les années 2000, quand j’ai commencé à me lasser de la direction artistique en com. Pour dépanner, je faisais des roughs [des petits dessins vite réalisés, NDLR], des story boards [ensemble de croquis qui détaillent le scénario d’un film, NDLR]. Il manquait un illustrateur pour une agence, alors c’est moi qui ai fait les illustrations. Comme mon travail était plutôt bien accueilli, je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose à creuser de ce côté. Encore une fois, l’énergie dont j’avais besoin pour changer de peau, pour faire ma mue, elle est vraiment venue de ma vie en famille et de mes filles. J’ai réalisé que, quand je dessinais, il se passait des choses.

J’ajoute que je suis intimement persuadé que, si je dessine aujourd’hui, c’est aussi parce que j’ai un esprit de contradiction. Un jour, mon père a montré du mépris pour ce que je faisais. Je pense que j’ai gardé ça bien enfoui en moi. Et que cette boule d’énergie, que j’ai nourrie tranquillement, a fini par prendre le dessus. Du coup, je n’en veux pas à mon père: c’est une forme de reconnaissance aussi…

On a parlé de l’artiste, parlons un peu du papa que tu es aussi. Quels moments créatifs as-tu partagés avec tes deux filles? Tout à l’heure, tu disais que c’était devenu une forme de langage entre vous…

Pendant les deux premières années d’apprentissage, à l’école maternelle, le dessin est ce qu’il y a de plus important. Avant l’apparition des lettres et de l’écrit, les enfants passent leur temps à dessiner. Dans les familles où ils ont de la chance de pouvoir avoir des crayons, du papier, un peu de matériel. On n’en a pas l’impression, mais ce n’est pas si répandu que ça.

Mes filles ont toujours eu l’habitude de griffonner, de gribouiller. De mon côté, j’utilisais le dessin pour gérer de petites crises ou pour expliquer des choses. Quand il y avait des colères, on dessinait des visages sans expression, et elles devaient donner une expression au visage, chiffonner le papier… Par exemple, si l’une d’elles était en conflit avec une copine, elle dessinait la copine, elle la gribouillait et elle froissait le papier pour extérioriser des choses. On faisait aussi des jeux où je commençais un dessin et elles le finissaient, ou vice- versa. Ce qui était très intéressant parce qu’on confronte deux univers différents, l’univers des adultes et l’univers des enfants. Si je faisais une ligne, elles la finissaient en appréhendant des choses que moi je n’avais pas forcément mises. Forcément, on ne reçoit pas le monde de la même façon. Du coup, j’apprenais d’elles. Surtout, il y avait des choses qui passaient dans le dessin de manière absolument naturelle, parce qu’il n’y avait pas de règles et qu’il n’y avait pas de jugements sur leurs dessins. C’étaient leurs dessins, et il y avait un espace de liberté. Il n’y avait pas de retenue. Elles avaient un laisser-aller que j’admirais: elles prenaient un crayon, elles prenaient une feuille, et elles y allaient! Ça, c’était d’une énergie incroyable et un échange au-delà des mots.

Tes filles continuent de dessiner?

La grande a dessiné longtemps, mais ce n’était plus «public». C’était dans un carnet qu’elle gardait pour elle. Aujourd’hui, elle ne dessine plus mais elle écrit. La petite, elle, ne dessine pas, mais c’est la musicienne de la famille. Elle a fait de la guitare, de la basse, du piano. Depuis, elle s’est mise à la photo.

Dans ta famille, il y a une célébrité. Tu le disais sur Twitter, précisant que tu n’avais pas le droit de dire qui. C’est malin, car cette confession a attisé notre curiosité à la rédaction. Tu peux faire une exception pour les Cent Plumes et nous dire son nom?

C’est un personnage public en responsabilité politique, il s’agit du député européen Emmanuel Maurel [également membre du groupe GUE/NGL, groupe Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, NDLR]. C’est l’un de mes cousins.

Quelles ont été et quelles sont tes sources d’inspiration?

La lecture, les rencontres…, c’est la vie en fait. Je me rends compte en vieillissant que je suis extrêmement sensible aux relations sociales. A la base, je suis plutôt introverti, un peu timide. Comme toutes et tous les timides, quand je me sens en confiance, je m’extravertis.

Je réalise que je me nourris énormément de choses difficilement quantifiables, qui sont de l’ordre d’énergies qui circulent, de paroles qui résonnent, de moments. Tout ça me sert de moteur quand je dessine. Pendant longtemps, j’ai dessiné en musique. Il y a une question de rythme dans la ligne, c’est une sorte de correspondance. C’est ça, en fait, mon carburant: une phrase que j’aurai lue et qui aura retenu mon attention, un passage dans un film ou une série, tout ce qui m’anime…

Propos recueillis par Claudine Cordani

Quibe s’expose à Rueil-Malmaison et à Paris

– Rugbygraphie, du 29 août au 1er octobre à la médiathèque de Rueil-Malmaison.

– Quibe s’affichera à nouveau à la galerie parisienne La Lison du 19 octobre au 5 décembre – cette fois-ci en solo. Idem pour son acolyte Olmo, qui y sera en janvier 2024.

Laisser un commentaire